岩宿遺跡とは?日本の歴史を変えた大発見をわかりやすく解説。日本人のほとんどが知らない事実。

「岩宿遺跡とは?」という疑問をお持ちではありませんか。日本の歴史を覆した遺跡の特徴や、岩宿遺跡の何がすごいのか、そして岩宿遺跡の正しい読み方について、多くの方が興味を持っています。

この記事では、旧石器時代の常識を覆す磨製石器の発見や、世界最古級と言われる発見も含め、岩宿遺跡を発見した人は誰なのかという点から、その功績を詳しく解説します。

さらに、もっと知りたい方のために、岩宿遺跡とはどんな場所で、岩宿遺跡は何時代の遺跡なのか、群馬県のどこにあるのかといった基本的な情報から、隣接する博物館で見られる大迫力のマンモスの骨格、具体的な岩宿遺跡へのアクセス方法まで、あらゆる情報を網羅しました。

この記事を読めば、結論として岩宿遺跡とは歴史を変えた大発見であることが、深くご理解いただけることでしょう。

- 岩宿遺跡が日本の歴史をどう変えたかがわかる

- 発見者・相沢忠洋の功績と情熱がわかる

- 岩宿時代の生活や文化の概要がわかる

- 岩宿博物館の見どころとアクセス方法がわかる

まずは基本から!岩宿遺跡とは?

- 岩宿遺跡の正しい読み方

- 岩宿遺跡の何がすごいのか

- 日本の歴史を覆した遺跡の特徴

- 世界最古級と言われる発見も

- 岩宿遺跡を発見した人は誰?

- 旧石器時代の常識を覆す磨製石器

岩宿遺跡の正しい読み方

岩宿遺跡の正しい読み方は「いわじゅくいせき」です。

この遺跡が位置する群馬県みどり市笠懸町(かさかけまち)にある地名「岩宿」に由来しています。歴史的な発見の舞台となった場所の名前が、そのまま遺跡の名称として定着しました。歴史の教科書などで目にする機会は多いものの、意外と読み方が分からないという方も少なくありません。まずはこの正しい読み方を覚えておきましょう。

岩宿遺跡の何がすごいのか

岩宿遺跡の最もすごい点は、「それまで存在しないとされていた日本の旧石器時代の存在を初めて証明した」ことにあります。

この発見は、日本の歴史研究におけるまさに「コペルニクス的転回」とも言える大事件でした。なぜなら、岩宿遺跡が発見される1946年以前、日本の考古学界では「縄文時代」が最も古い時代であり、それ以前に日本列島に人類は住んでいなかったというのが常識だったからです。

特に、火山灰が降り積もってできた「関東ローム層」は、激しい火山活動があった時代の地層であるため、人間が生活できる環境ではなかったと考えられていました。そのため、発掘調査で関東ローム層が出てくると、そこが調査の終点とされていたのです。

しかし、岩宿遺跡から関東ローム層の中から石器が発見されたことで、この定説は完全に覆されました。日本の歴史が、数千年前から一気に数万年前にまで遡ることが科学的に証明されたのです。この発見がなければ、現代の私たちが知る日本の旧石器時代(岩宿時代)の研究は始まっていませんでした。

岩宿遺跡のすごさのポイント

結論:日本の歴史の始まりを、縄文時代から旧石器時代へと数万年単位で遡らせた、考古学史上最大級の発見である点。

日本の歴史を覆した遺跡の特徴

岩宿遺跡が歴史を覆す発見につながった最大の特徴は、関東ローム層の中から、しかも複数の層にわたって石器文化が確認された点にあります。

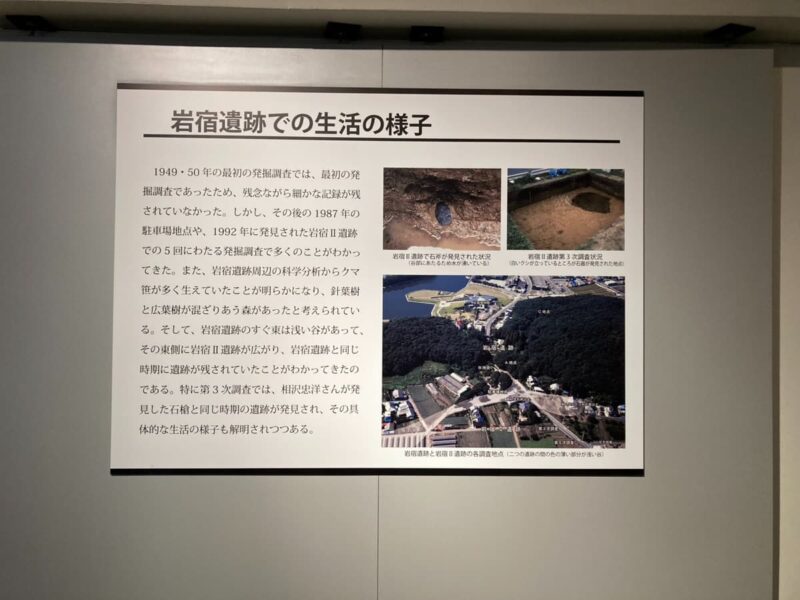

1949年に行われた明治大学による本格的な発掘調査では、地層の上下で異なる特徴を持つ石器群が発見されました。これにより、ただ単に「旧石器時代があった」というだけでなく、「旧石器時代の中にも、時期によって異なる文化の段階が存在した」という、より深い事実までが明らかになったのです。

具体的には、以下の二つの文化層が確認されています。

| 文化層 | 年代(推定) | 地層 | 主な石器の特徴 |

|---|---|---|---|

| 岩宿Ⅰ石器文化 | 約35,000年前 | 中部ローム層(下層) | 頁岩を主とした楕円形の打製石斧や掻器など、やや大きめの石器群。 |

| 岩宿Ⅱ石器文化 | 約25,000年前 | 上部ローム層(上層) | 黒曜石などを用いた切出状のナイフ形石器が中心の、比較的小さな石器群。 |

このように、一つの遺跡から時代の異なる文化が層になって見つかったことで、日本の旧石器時代が非常に長い期間にわたっていたことが証明されました。これが、日本の歴史の黎明期を解き明かす上で不可欠な遺跡とされる大きな理由です。

世界最古級と言われる発見も

岩宿遺跡の発見は、日本国内の歴史を書き換えただけではありません。この発見に刺激を受けた研究者たちが全国で調査を進めた結果、世界的に見ても非常に価値の高い発見が日本各地で相次ぐきっかけとなりました。

例えば、静岡県にある井出丸山遺跡(約37,000年前)からは、伊豆諸島の神津島でしか採れない黒曜石が見つかっています。当時、神津島は本州から海で隔てられており、この黒曜石を運ぶには舟を使った航海が必要でした。

豆知識:世界最古級の航海

約3万年以上前に、人々が舟を操って外洋を航海していた証拠は世界でもほとんど例がありません。この発見は、日本の旧石器時代の人々が、私たちが想像する以上に高度な技術と行動力を持っていたことを示す、世界最古級の航海の証拠とされています。

岩宿遺跡が旧石器時代研究の扉を開かなければ、このような日本の「すごい」過去が明らかにされることはなかったかもしれません。岩宿遺跡は、日本の歴史の奥深さを世界に示す出発点ともなったのです。

岩宿遺跡を発見した人は誰?

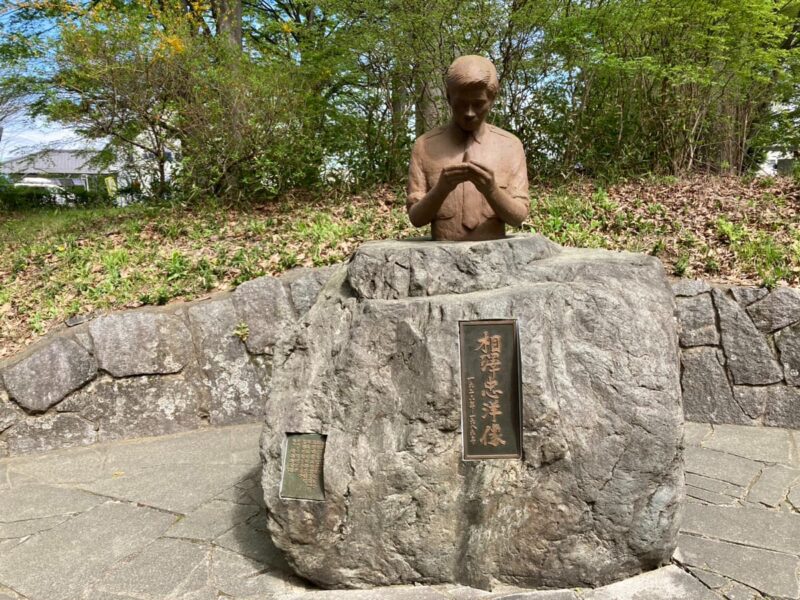

この歴史的な大発見を成し遂げたのは、在野の考古学者、相沢忠洋(あいざわ ただひろ)です。

彼は専門的な大学教育を受けた学者ではなく、独学で考古学を学び、納豆の行商で生計を立てながら研究を続ける、まさに情熱の人でした。

幼い頃から考古学に興味を持ち、仕事の合間を縫っては赤城山麓を自転車で走り回り、遺跡の調査や石器の採集に明け暮れる日々を送っていたのです。

1946年、相沢は岩宿の切り通しで関東ローム層に石器らしきものを見つけ、日本の旧石器時代の存在を確信します。しかし、当時「学界の素人」であった彼の発見は、ほとんどの専門家から相手にされませんでした。

それでも諦めなかった相沢は、ついに1949年に完全な形の槍先形尖頭器を発見。これが明治大学の調査へとつながり、歴史が動くことになります。発見後も、彼の功績はすぐには認められず、不遇の時代を過ごしましたが、その情熱は生涯失われることはありませんでした。

「常識を疑い、自分の目で見た事実を信じ抜く」。相沢さんのひたむきな探究心があったからこそ、私たちは日本の本当の歴史の始まりを知ることができたのですね。

その功績は後に広く認められ、1967年には吉川英治文化賞を受賞。彼の生涯は、学歴や肩書がなくとも、純粋な情熱と探求心が歴史を動かす力になることを証明しています。

旧石器時代の常識を覆す磨製石器

岩宿遺跡の発見の中でも、特に考古学の常識を揺るがしたのが「磨製石器」の出土です。

一般的に、石器はその作り方から二種類に大別されます。

- 打製石器:石を打ち欠いて作る、旧石器時代の代表的な石器。

- 磨製石器:石の表面を磨いて滑らかに仕上げる、新石器時代(日本では縄文時代)に広まったとされる石器。

世界の考古学では、「磨く」という高度な技術は新石器時代以降のものと考えるのが一般的でした。しかし、岩宿遺跡の調査では、旧石器時代の地層から刃の部分だけを磨いた「刃部磨製石斧(じんぶませいせきふ)」が発見されたのです。

これは、日本の旧石器時代の人々が、世界の他の地域に先駆けて「磨く」という技術を発明し、実用化していた可能性を示すものです。この日本列島における石器文化の独自性から、単に「旧石器時代」と呼ぶのではなく、その研究の発端となった遺跡の名前にちなんで「岩宿時代」と呼ぶべきだという考え方も提唱されています。

もっと知りたい!岩宿遺跡とはどんな場所?

- 岩宿遺跡は何時代の遺跡?

- 岩宿遺跡は群馬県のどこにある?

- 大迫力のマンモスの骨格

- 岩宿遺跡へのアクセス方法

- 結論:岩宿遺跡とは歴史を変えた大発見

岩宿遺跡は何時代の遺跡?

岩宿遺跡は、日本の「旧石器時代」の遺跡です。

年代で言うと、出土した石器などから約35,000年前から約25,000年前にかけての遺跡と考えられています。これは、地球が現在よりも寒冷な「氷河時代」にあたり、ナウマンゾウやオオツノシカといった大型の動物が生息していた時代です。

「岩宿時代」という呼び方について

前述の通り、岩宿遺跡の研究者の中には、日本の旧石器時代を「岩宿時代」と呼ぶことを提唱している人たちがいます。

これは、刃部磨製石斧の存在など、ヨーロッパの旧石器時代とは異なる日本列島独自の文化的な特徴が見られるためです。土器を持たず、狩猟採集の生活を営んでいた日本最古の時代を、その研究の出発点となった岩宿遺跡に敬意を表して名付けた呼称です。教科書などでは一般的に「旧石器時代」と表記されますが、「岩宿時代」という言葉も覚えておくと、より深く理解できます。

岩宿遺跡は群馬県のどこにある?

岩宿遺跡は、群馬県みどり市笠懸町阿左美(ぐんまけん みどりし かさかけまち あざみ)にあります。

地理的には、群馬県東部に位置し、雄大な赤城山の南東麓の丘陵地帯に広がっています。現在は国の史跡に指定され、「岩宿の里」として公園や博物館などが整備されており、歴史を学びながら散策できる場所となっています。

遺跡そのものは、相沢忠洋が最初に石器を発見した切り通し(A地点・B地点)などが保存されており、当時の面影を感じることができます。

大迫力のマンモスの骨格

岩宿遺跡を訪れる際にぜひ立ち寄りたいのが、遺跡に隣接して建てられている「岩宿博物館」です。

この博物館の最大の見どころは、ロビーで出迎えてくれるマンモスの全身骨格標本(レプリカ)です。その圧倒的な大きさと迫力は、氷河時代に生きた古代の生き物のスケールを肌で感じさせてくれます。ちなみに、みどり市のマスコットキャラクター「みどモス」は、このマンモスがモデルになっています。

館内では、岩宿遺跡から出土した本物の石器はもちろん、旧石器時代(岩宿時代)の人々の暮らしを再現したジオラマや、当時生息していたオオツノシカの頭骨など、貴重な資料が数多く展示されています。日本の歴史が始まる瞬間を、映像やパネルで分かりやすく学ぶことができるため、歴史に詳しくない方やお子様でも楽しめます。

岩宿遺跡へのアクセス方法

岩宿遺跡および岩宿博物館への主なアクセス方法は、自動車と電車の2通りです。

自動車でのアクセス

高速道路を利用する場合、最寄りのインターチェンジは北関東自動車道の「太田藪塚IC」または「太田桐生IC」です。いずれのICからも約15分~25分で到着します。博物館の向かいに無料の第1駐車場(大型バス可)があり、満車の場合は第2、第3駐車場も利用できます。

| ルート | 所要時間 | 詳細 |

|---|---|---|

| 関越・北関東道 | 練馬ICから約85分 | 太田藪塚IC → 県道経由で約15分 |

| 東北・北関東道 | 浦和ICから約85分 | 太田桐生IC → 国道50号経由で約25分 |

電車でのアクセス

最寄り駅はJR両毛線の「岩宿駅」です。岩宿駅から岩宿博物館までは徒歩で約20分、タクシーを利用すれば約10分です。首都圏からは新幹線を利用して高崎駅や小山駅で両毛線に乗り換えるルートが便利です。

【重要】長期休館のお知らせ

岩宿博物館は、常設展示室等の改修工事のため、令和7年(2025年)9月1日から令和8年(2026年)9月30日(予定)までの期間、長期休館となります。訪問を計画される際は、事前に公式サイトで最新情報をご確認ください。

近くのおすすめ観光スポット

貴船神社は関東地方を干ばつから守り、古くから水の神様として信仰されてきました。そんな神社に行ってみるのはいかがでしょうか?きっと新しい発見があるかもしれません。

結論:岩宿遺跡とは歴史を変えた大発見

この記事では、岩宿遺跡の基本的な情報から、その歴史的な意義、発見者の情熱、そして関連施設の見どころまでを詳しく解説してきました。最後に、この記事の要点をまとめます。

- 岩宿遺跡の読み方は「いわじゅくいせき」

- 日本の歴史に旧石器時代があったことを初めて証明した遺跡

- 発見されるまでは縄文時代が日本最古とされていた

- 発見者は在野の考古学者である相沢忠洋

- 彼は納豆の行商をしながら独学で研究を続けた

- 火山灰が堆積した関東ローム層の中から石器が発見された

- 岩宿Ⅰと岩宿Ⅱという異なる時代の文化層が確認された

- 刃部磨製石斧など高度な技術で作られた石器も出土した

- この発見を機に全国で旧石器時代の遺跡調査が活発化した

- 日本独自の文化特徴から「岩宿時代」とも呼ばれる

- 遺跡の場所は群馬県みどり市笠懸町

- 隣接する岩宿博物館ではマンモスの骨格レプリカが見られる

- 自動車でのアクセスが便利で無料駐車場も完備されている

- 日本の考古学史における輝かしい出発点となった場所

- 歴史の常識を一個人の情熱が覆した偉大な功績の証

岩宿遺跡の情報

| 公式サイト | 岩宿遺跡 |

| 住所 | 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美2403 |

| 営業時間 | 午前9時30分から午後5時まで(入館は4時30分まで) |

| 料金 | 入館無料(岩宿ドーム) |

| 電話番号 | 0277-76‐1701 |

| 休館日いつですか? | 毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日)、12月28日~1月4日、臨時休館日 |