Googleマップより引用

「メロディーラインとは、一体何のことだろう?」と疑問に思っていませんか。

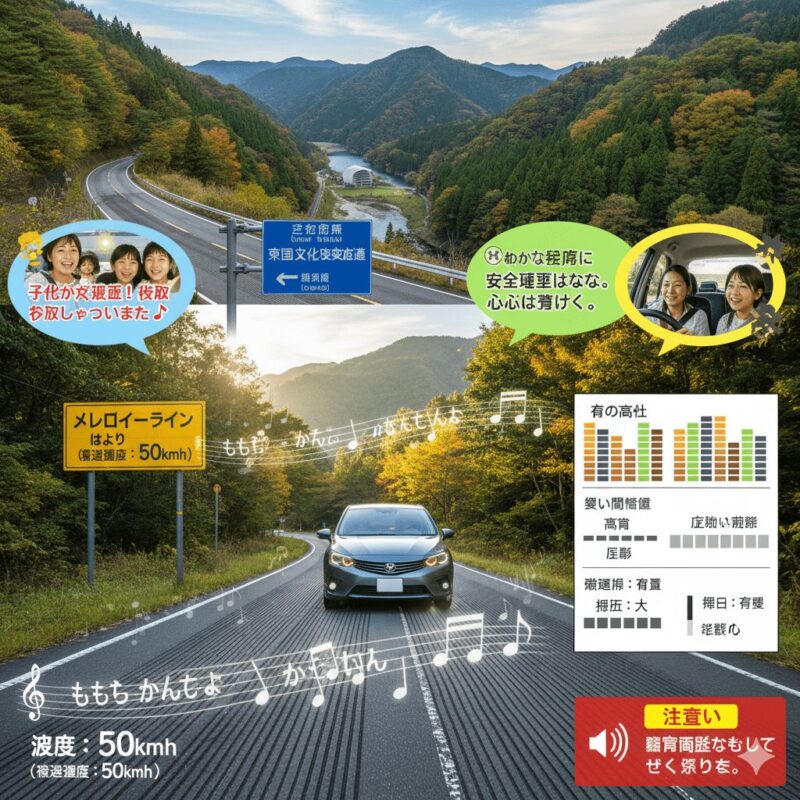

道路が音楽を奏でるってどういう意味?と感じるかもしれませんね。実は、タイヤと溝で音が鳴る簡単な仕組みがあり、車で走るだけでメロディーを楽しめる不思議な道路のことです。

この記事では、なぜ群馬県に多く設置されているのか、そしてメロディーが綺麗に聞こえる推奨速度はどのくらいなのか、という基本的な疑問にお答えします。

さらに、事例でわかるメロディーラインとはどんな道?というテーマで、特に有名な桐生市で体験できるメロディーラインを深掘りします。そこで聞こえてくる有名な童謡の曲が「うさぎとかめ」である理由や、選曲されたうさぎとかめの由来、さらには作詞者にゆかりの童謡ふるさと館まで詳しく解説。

ドライブで立ち寄りたい周辺スポットや、実際に訪れた人たちの口コミを紹介しながら、この記事一本で「総括!メロディーラインとは何か」が完璧に理解できるようになっています。

- メロディーラインの基本的な仕組みと目的

- 群馬県に多く設置されている理由と具体的な場所

- 音楽をはっきりと楽しむための走行のコツ

- 桐生・みどりエリアの「うさぎとかめ」と周辺観光情報

初心者向けに解説!メロディーラインとは?

- 道路が音楽を奏でるってどういう意味?

- タイヤと溝で音が鳴る簡単な仕組み

- なぜ群馬県に多く設置されているのか

- メロディーが綺麗に聞こえる推奨速度

- 実際に訪れた人たちの口コミを紹介

道路が音楽を奏でるってどういう意味?

メロディーラインとは、道路の路面に特殊な溝を掘ることで、車がその上を通過する際に音楽が流れるように設計された道路のことです。「音響道路」とも呼ばれ、車の走行音がメロディーに変わるユニークな体験ができます。

ただ楽しいだけでなく、メロディーラインには明確な目的を持って設置されています。主に、ドライバーに一定の速度で走行してもらうことで、安全運転を促す効果が期待されています。

もし、知らずに走行していても、突然聞こえる音楽に驚き、居眠り運転の防止にも繋がると言われています。

また、その土地にゆかりのある曲を選ぶことで、地域振興や観光地のイメージアップにも貢献しています。

メロディーラインの主な3つの目的

- スピード抑制:正しいメロディーを聞くためには、制限速度を守る必要があるため、自然と安全な速度で走行するようになります。

- 居眠り防止:予期せぬ音楽が聞こえることで、ドライバーの注意を喚起し、眠気を覚ます効果が期待できます。

- 観光地の演出:地域にちなんだ選曲により、ドライブがより楽しくなり、観光地としての魅力を高めます。

タイヤと溝で音が鳴る簡単な仕組み

メロディーラインから音楽が聞こえるのは、タイヤと路面の溝が接触する際に発生する走行音を利用した非常にシンプルな仕組みです。ラテン音楽で使われる「ギロ」という楽器をイメージすると分かりやすいかもしれません。ギザギザの付いた楽器の表面を棒でこすると音が出るように、車のタイヤが道路に刻まれた溝の上を通過することで音が発生します。

この仕組みのポイントは、溝と溝の間隔を調整することで音の高さを変えている点にあります。

音程(音の高さ)の仕組み

溝の間隔が狭いとタイヤが短い間隔で溝に接触するため高い音が出ます。逆に、溝の間隔が広いと接触の間隔が長くなるため低い音になります。この間隔の組み合わせを楽譜通りに設計することで、誰もが知っているメロディーを奏でることができるのです。

音量の仕組み

音の大きさは、溝の幅(太さ)によって調整されます。溝の幅を広くするとタイヤが深く落ち込み、摩擦が大きくなるため音が大きくなります。このように、メロディーラインは物理学に基づいた巧妙な技術で成り立っています。

豆知識:特許技術としてのメロディーライン

この「音響道路」の技術は日本で発明されたもので、関連特許も取得されています。道路に新たな価値を持たせるユニークなアイデアとして、海外からも注目を集めている技術です。

なぜ群馬県に多く設置されているのか

メロディーラインは全国に点在していますが、その中でも群馬県は設置数が最も多いことで知られており、現在10箇所で楽しむことができます。

群馬県が積極的に設置を進めた背景には、2011年に行われた観光促進キャンペーンがあります。舗装の補修工事とあわせてメロディーラインを設置することで、県の魅力をPRし、観光客を呼び込む狙いがありました。最初に設置されたのは2008年の高崎市榛名湖にある「静かな湖畔」で、その後、県内各地に次々と誕生しました。

選曲も、草津温泉の「正調草津節」や、天文台近くの「星に願いを」など、その土地の特色やゆかりのあるものが選ばれており、ドライブを一層楽しいものにしてくれます。

群馬県内をドライブしていると、本当に色々な場所でメロディーラインに出会います。次はどんな曲が聞こえてくるのか、ワクワクしますね!

群馬県のメロディーライン一覧

| 市町村 | 曲名 | 場所(路線名) |

|---|---|---|

| 高崎市 | 静かな湖畔 | 県道33号渋川松井田線 |

| 桐生市~みどり市 | うさぎとかめ | 国道122号 |

| 前橋市 | チューリップ | 国道353号 |

| 草津町 | 正調草津節 | 国道292号 |

| 嬬恋村 | 雪山讃歌 | 県道94号東御嬬恋線 |

| 神流町 | こいのぼり | 国道462号 |

| 中之条町 | いつも何度でも | 国道353号 |

| 高山村 | 星に願いを | 県道36号渋川下新田線 |

| みなかみ町 | 四季の歌 | 国道291号 |

| 上野村 | うれしいひなまつり | 国道299号 |

メロディーが綺麗に聞こえる推奨速度

メロディーラインを最も美しく聞くための秘訣は、推奨された速度を維持して走行することです。この推奨速度は、基本的にその道路の制限速度と同じに設定されています。

例えば、制限速度が時速50kmの道路であれば、時速50kmで走ることで設計通りの正しいテンポと音程でメロディーが聞こえてきます。

もし速度が速すぎたり遅すぎたりすると、曲のテンポが変わり、まるで音痴な人が歌っているかのように聞こえてしまうことがあります。メロディーラインの手前には、推奨速度が書かれた予告看板が設置されているので、見逃さないようにしましょう。

綺麗にメロディーを聞くためのコツ

- 窓を閉める:走行音は車内に反響して聞こえるため、窓を閉めて走る方がクリアに聞こえます。

- 速度を一定に保つ:加速や減速をせず、メーターを見ながら一定の速度をキープするのがポイントです。

- 天気の良い日に:雨や雪の日は、路面の水やタイヤの種類(スタッドレスタイヤなど)によって聞こえ方が変わることがあります。

安全運転を心がけながら、美しいメロディーを楽しんでみてください。

実際に訪れた人たちの口コミを紹介

メロディーラインを体験した多くの人々からは、楽しかったという声が寄せられています。ここでは、代表的な口コミをいくつか紹介します。

子供が大喜び!(30代・女性)

初めてのメロディーラインに子供たちが大興奮!「もう一回!」とせがまれて、つい往復してしまいました。ドライブが最高の思い出になりました。

安全運転になります(50代・男性)

ついついスピードを出しがちな道ですが、メロディーを聞くために自然と速度を抑えるようになりますね。心を落ち着かせて運転できました。

懐かしい気持ちに(40代・女性)

童謡が流れてきて、とてもほんわかした気持ちになりました。県内にたくさんあるようなので、他のメロディーラインも巡ってみたくなります。

このように、多くのドライバーにとって、メロディーラインはドライブをより楽しく、そして安全にする素晴らしい仕掛けとして評価されています。

注意点:騒音問題について

一方で、メロディーラインの設置場所によっては、周辺住民から「走行音が騒音に感じる」という意見が出ることもあります。実際、過去には別荘地の住民からの苦情により、設置からわずか1年で撤去された事例も存在します。このため、新しいメロディーラインの設置は、人家から離れた場所を選ぶなど、慎重な配慮が求められます。

事例でわかるメロディーラインとはどんな道?

- 桐生市で体験できるメロディーライン

- 聞こえてくる有名な童謡の曲

- 選曲された「うさぎとかめ」の由来

- 作詞者にゆかりの童謡ふるさと館

- ドライブで立ち寄りたい周辺スポット

桐生市で体験できるメロディーライン

群馬県の中でも特に有名なのが、桐生市からみどり市にかけての国道122号線に設置されているメロディーラインです。この区間は「東国文化歴史街道」とも呼ばれ、自然豊かな景色の中を走ることができます。

具体的な場所は、「道の駅 くろほね・やまびこ」から草木湖(富弘美術館方面)へ向かう途中にあります。桐生市黒保根町から始まり、メロディーが終わる「小黒川橋」から先がみどり市東町になります。カーブを含む約390mの区間なので、一定の速度を保って走行してみてください。

場所の詳細情報

住所:群馬県桐生市黒保根町(国道122号)

緯度経度:36.508157, 139.295753

ドライブプランを立てる際は、この情報を地図アプリなどに入力するとスムーズです。

聞こえてくる有名な童謡の曲

桐生市とみどり市の市境に設置されたメロディーラインで奏でられるのは、誰もが一度は耳にしたことがある有名な童謡、「うさぎとかめ」です。

「もしもし かめよ かめさんよ〜」という、のんびりとしたお馴染みのメロディーが、車の走行音とともに聞こえてきます。この曲の持つ穏やかなテンポは、急がず着実に進むことの大切さを教えてくれるかのようで、安全運転を促すメロディーラインの趣旨にもぴったり合っています。

窓を閉めていてもはっきりと聞こえるように設計されており、子供から大人まで、世代を超えて楽しむことができる選曲となっています。

選曲された「うさぎとかめ」の由来

この場所で「うさぎとかめ」が選ばれたのには、深い理由があります。この童謡の作詞者である石原和三郎(いしわら わさぶろう)氏が、現在の群馬県みどり市東町(旧勢多郡東村)の出身だからです。

石原和三郎氏は、明治から大正時代にかけて活躍した作詞家・教育者で、「うさぎとかめ」の他にも「金太郎」など、数多くの童謡の作詞を手がけました。「童謡の父」とも称される彼の功績を称え、そのふるさとであるこの地に、彼の代表作である「うさぎとかめ」のメロディーラインが設置されたのです。

ただメロディーが流れるだけでなく、その土地の偉人にちなんだ選曲だと知ると、ドライブがさらに感慨深いものになりますね。

作詞者にゆかりの童謡ふるさと館

メロディーラインを通過した際には、ぜひ立ち寄りたいのが「童謡ふるさと館」です。ここは、前述の作詞家・石原和三郎氏の功績を後世に伝えるために開館した記念館です。

館内には、石原氏に関する資料や、「うさぎとかめ」をはじめとする童謡の世界をテーマにしたパネルなどが展示されています。童謡が生まれた背景を知ることができ、子供だけでなく大人も楽しめる施設です。また、彼が卒業し、校長も務めた「旧花輪小学校記念館」にも資料が展示されており、あわせて訪れることで、より深く彼の世界に触れることができます。

施設情報

| 施設名 | 童謡ふるさと館 |

|---|---|

| 住所 | 群馬県みどり市東町座間367-1 |

| 電話番号 | 0277-97-3008 |

| 開館時間 | 9:00~17:00(入館は16:30まで) |

| 休館日 | 月曜日(祝日の場合は翌日)、冬期(12月~2月末) |

| 入館料 | 中学生以上200円、4歳~小学生100円 |

ドライブで立ち寄りたい周辺スポット

「うさぎとかめ」のメロディーライン周辺には、ドライブと一緒に楽しめる魅力的なスポットが点在しています。自然やグルメを満喫できる場所をいくつか紹介します。

道の駅 くろほね・やまびこ

メロディーラインの起点近くにある道の駅です。地元の新鮮な農産物や特産品を購入できるほか、食事処も併設されています。ドライブの休憩地点として最適です。

草木湖(富弘美術館)

メロディーラインを抜けて少し進むと、美しい草木湖が広がります。湖畔には、星野富弘氏の詩画を展示する「富弘美術館」があり、心癒される時間を過ごすことができます。

これらのスポットを組み合わせることで、メロディーラインを中心とした充実した一日ドライブプランを立てることができます。

総括!メロディーラインとは何か

- メロディーラインとは道路に溝を掘り音楽が流れるようにした道

- 音響道路とも呼ばれ日本で発明された技術

- 主な目的はスピード抑制や居眠り防止などの安全対策

- 観光地の演出や地域振興にも貢献している

- 仕組みはタイヤと溝の摩擦音を利用したもの

- 溝の間隔で音の高低を調整しメロディーを作っている

- 最も綺麗に聞こえるのは道路の制限速度で走行したとき

- 群馬県は全国で最もメロディーラインの設置数が多い

- 県内10箇所でそれぞれ地域にちなんだ曲が楽しめる

- 桐生市とみどり市を結ぶ国道122号では「うさぎとかめ」が流れる

- この選曲は作詞者の石原和三郎氏がみどり市出身であることに由来

- 周辺には彼の功績を伝える「童謡ふるさと館」がある

- ドライブの際は窓を閉めて一定速度で走るのがコツ

- 口コミでは子供が喜ぶ、安全運転になるといった声が多い

- 一方で設置場所によっては騒音問題となる可能性もある

桐生のメロディーライン情報と地図

| 公式サイト | 群馬の観光マップ |

| 住所 | 群馬県桐生市黒保根町水沼 東国 文化 歴史 街道 |

| 営業時間 | |

| 料金 | |

| 電話番号 | |

| 駐車場はありますか? |