大鳥神社のご利益とは?アクセスや酉の市を解説。目黒最古の神社の魅力に触れる。

大鳥神社のご利益について詳しく知りたいと思っていませんか?この記事では、目黒区最古といわれる神社の歴史や、大鳥神社はなんの神様を祀っているのか、そしてパワーをいただける境内の見どころまで、あなたが知りたい情報を余すところなく解説します。

商売繁盛で有名な酉の市はもちろん、意外と知られていない参拝時の撮影についてのマナーもご紹介。参拝前に知っておきたい大鳥神社のご利益を授かる情報として、大鳥神社へのアクセス方法、特に電車での最寄り駅からの行き方も具体的に案内しました。

さらに、神社を応援する大鳥神社を支える会の活動についても触れています。この記事を読めば、これで完璧!大鳥神社のご利益まとめとして、参拝がより一層有意義なものになるでしょう。

- 大鳥神社の歴史と祀られている神様

- 商売繁盛や眼病平癒などの具体的なご利益

- 酉の市や例大祭などの年間行事

- 目黒駅からのアクセスと参拝時の注意点

大鳥神社のご利益は?由緒と歴史を知ろう

- 目黒区最古といわれる神社の歴史

- 大鳥神社はなんの神様を祀っている?

- パワーをいただける境内の見どころ

- 商売繁盛で有名な酉の市

- 参拝時の撮影についてのマナー

目黒区最古といわれる神社の歴史

大鳥神社は、目黒区で最も古い歴史を持つ神社として知られています。その起源は、景行天皇の時代(西暦71年~130年)にまで遡ります。当時この地には国常立尊(くにのとこたちのみこと)を祀る社がありました。

神社の歴史における重要な人物が、景行天皇の皇子である日本武尊(やまとたけるのみこと)です。

日本武尊は東国の蝦夷(えみし)を平定する旅の途中、この社に立ち寄り、戦勝と部下の「目の病」が治ることを祈願しました。すると、見事に祈願は成就し、東国を平定できただけでなく、部下の目も回復したと伝えられています。

この出来事に感謝した日本武尊は、自身の持っていた十握剣(とつかのつるぎ)を奉納しました。この剣は「天武雲剣(あめのたけぐものつるぎ)」と呼ばれ、現在も大鳥神社の社宝として大切にされています。

「大鳥」という社名の由来には、日本武尊の魂が白鳥となってこの地に現れたという「白鳥伝説」が関わっています。この伝説から「鳥明神(とりみょうじん)」として祀られるようになり、大同元年(806年)には社殿が造営されました。

室町時代に描かれた江戸で最も古い地図とされる「長禄の江戸図」には、当社が「鳥明神」として記載されています。この地図に載っている神社はわずか九社しかなく、大鳥神社は歴史ある「江戸九社」の一つに数えられているのです。

現在の社殿について

現在の荘厳な社殿は、昭和37年(1962年)に完成したものです。長い歴史の中で多くの人々の信仰を集め、今日に至るまで目黒の地を見守り続けています。

大鳥神社はなんの神様を祀っている?

大鳥神社には、三柱の神様が祀られており、それぞれが異なるご利益をもたらしてくださいます。どのような神様がいらっしゃるのかを知ることで、参拝の際の心構えも変わってくるでしょう。

祀られている神様は以下の通りです。

| 区分 | 御祭神 | 主なご利益 |

|---|---|---|

| 主祭神 | 日本武尊(やまとたけるのみこと) | 開運招福、商売繁盛、武運長久、火難除け、厄除け |

| 相殿神 | 国常立尊(くにのとこたちのみこと) | 国土安泰、開拓、繁栄 |

| 相殿神 | 弟橘姫命(おとたちばなひめのみこと) | 縁結び、夫婦円満、家内安全 |

主祭神の日本武尊は、数々の武功を立てた英雄として知られ、開運や商売繁盛の神様として強い信仰を集めています。また、前述の通り目の病を治癒した逸話から、眼病平癒のご利益もあるとされています。

そして特に注目したいのが、相殿神として祀られている弟橘姫命です。彼女は日本武尊の妃であり、二柱が夫婦の神様であることから、大鳥神社は良縁や夫婦円満を願う人々にとって強力なパワースポットとなっているのです。

ご利益のまとめ

大鳥神社では、商売繁盛や開運招福といった仕事に関するお願いから、縁結びや家庭円満といったプライベートな願いまで、幅広いご利益を授かることができます。

パワーをいただける境内の見どころ

大鳥神社は広大な敷地ではありませんが、境内には歴史とパワーを感じられる見どころが数多く点在しています。参拝の際には、ぜひ時間をかけて巡ってみてください。

目黒稲荷神社

拝殿の左手には、商売繁盛や疫病避けなどのご利益がある「目黒稲荷神社」が鎮座しています。倉稲魂命(うかのみたまのみこと)をはじめとする四柱の神様が祀られており、こちらも合わせて参拝することで、さらに多くのご加護をいただけることでしょう。

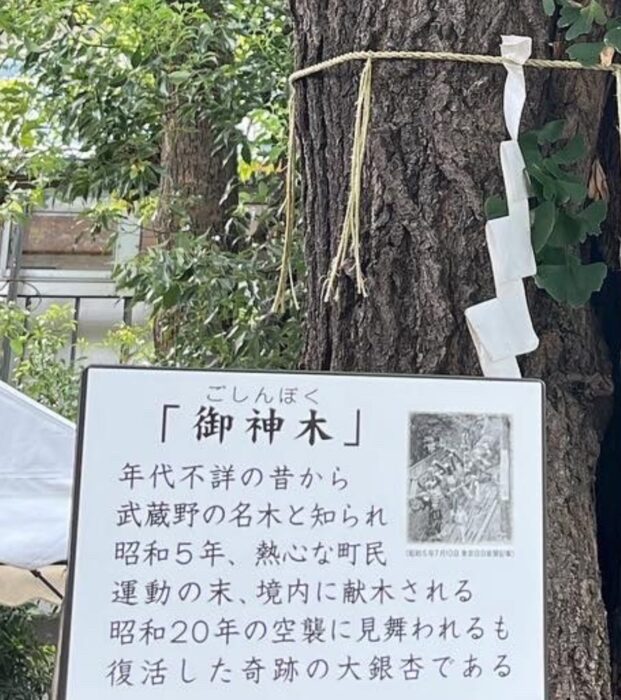

ご神木の大銀杏

境内には、圧倒的な存在感を放つご神木の大銀杏があります。この木は古くから武蔵野の名木として知られ、第二次世界大戦の空襲を乗り越えて復活したという逸話を持つ、非常に生命力の強い木です。見上げるだけで不思議なパワーをもらえるような、清々しい空気が流れています。

櫛塚(くしづか)

大銀杏の隣には「櫛塚」があります。日本では古来、「櫛」が幸運のシンボルとされ、身代わりとなって人生の道を照らすものと考えられてきました。美や良縁を願う方は、ぜひこちらにもお参りください。

社紋「鳳凰」を探してみよう

日本武尊の魂が白鳥として現れたという伝説から、大鳥神社の社紋には「鳳凰(ほうおう)」が用いられています。

手水舎や拝殿の賽銭箱など、境内の様々な場所でこの美しい鳳凰の紋を見つけることができます。それぞれ表情が違うので、探してみるのも楽しいですよ。

他にも、江戸時代の神楽の賑わいを今に伝える「神楽塚」や、珍しいキリスト像が刻まれた「切支丹灯篭」など、見どころは尽きません。都会の喧騒を忘れさせてくれる緑豊かな境内で、心静かに自分と向き合う時間を持つのもおすすめです。

商売繁盛で有名な酉の市

大鳥神社を語る上で欠かせないのが、毎年11月の酉の日に行われる「酉の市」です。浅草の酉の市と並ぶほどの古い歴史を持ち、江戸時代から続く重要な神事として、毎年多くの人で賑わいます。

酉の市の起源は、主祭神である日本武尊に由来します。尊が東征の戦勝を祈願し、無事に出発できた日が「酉の日」であったことから、この日にお祭りが行われるようになりました。

神事では、日本武尊の功業を具象化した「八つ頭の芋」と、焼津での災難から身を守ったとされる「熊手」が神前にお供えされます。これらが次第に縁起物として庶民に広まっていきました。

酉の市の縁起物

- 八つ頭:「人の頭に立つ」という語呂合わせから、出世のご利益があるとされています。

- 熊手:「福や宝をかき集める」という意味合いから、商売繁盛の象徴とされています。

また、神社の名前である「おおとり」が「大取(おおとり)」に通じることから、宝物を大きく取り込む商売繁盛の神様として、多くの経営者や商売人が訪れます。境内には大小さまざまな縁起熊手を売る露店が立ち並び、威勢の良い手締めの音が響き渡る光景は、冬の風物詩です。

令和7年(2025年)の酉の市日程(参考)

データベースによると、令和7年の酉の市は以下の日程で開催される予定です。

- 一の酉:11月12日(水)

- 二の酉:11月24日(月・祝)

開運熊手守りの授与は、朝8時から夜22時頃まで行われます。

参拝時の撮影についてのマナー

神聖な場所である神社では、参拝の記念に写真を撮りたくなりますが、大鳥神社では撮影に関していくつかのルールが定められています。気持ちよくお参りするためにも、マナーをしっかりと守りましょう。

最も重要な注意点は、許可を得ていないプロの出張カメラマンによる撮影はできないということです。これは七五三やお宮参りなどのご祈祷の際に適用されます。また、お知り合いやご友人をカメラマンとして連れてきて撮影することも同様にお断りされています。

撮影に関する主な禁止事項

- 許可のない出張カメラマンの帯同・撮影

- 友人・知人による本格的な記念撮影

- 社殿・社務所内での撮影(結婚式などでも適用)

一方で、ご祈祷を受けるご家族やご親族の方が、お子様の成長の記念としてスナップ写真を撮影することは可能です。ただし、その場合でも他の参拝者の迷惑にならないよう、配慮が必要です。

神社は、人々の憩いの場であると同時に、神様がいらっしゃる「祈りの場」です。

旅行の記念写真を撮ったり、趣味で撮影した写真をSNSに投稿したりすること自体が禁止されているわけではありません。しかし、常に他の参拝者への敬意と、神聖な場所であるという意識を持つことが大切です。マナーを守って、清々しい気持ちで参拝しましょう。

参拝前に!大鳥神社のご利益を授かる情報

- 大鳥神社へのアクセス方法

- 電車での最寄り駅からの行き方

- 神社を応援する大鳥神社を支える会

- これで完璧!大鳥神社のご利益まとめ

大鳥神社へのアクセス方法

大鳥神社は、交通量の多い山手通りと目黒通りの大きな交差点に位置しており、非常に分かりやすくアクセスしやすい場所にあります。初めて訪れる方でも迷うことは少ないでしょう。

基本情報

- 住所:〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-1-2

- 電話番号:03-3494-0543 (受付時間 9:00~17:00)

車でのアクセスと駐車場について

神社には、お祓いを受けられる方専用の駐車場が7台分用意されています(無料)。結婚式に参列される方も利用可能です。

駐車場利用の注意点

お正月の三が日など、境内が大変混雑する時期は、安全確保のため車での来社はご遠慮ください。周辺道路も渋滞が予想されるため、公共交通機関の利用が推奨されています。

酉の市の期間中も周辺は大変混雑しますので、公共交通機関の利用が無難です。

電車での最寄り駅からの行き方

大鳥神社へのアクセスは、電車を利用するのが非常に便利です。複数の路線が利用できる目黒駅が最寄りとなります。

利用可能な路線と最寄り駅

- JR山手線:「目黒駅」西口

- 東急目黒線:「目黒駅」

- 東京メトロ南北線:「目黒駅」

- 都営三田線:「目黒駅」

いずれの路線を利用しても、目黒駅から神社までは徒歩約7分ほどで到着します。

目黒駅からの具体的な道順

目黒駅の西口を出たら、目の前を通る「目黒通り」を左手(等々力方面)に進みます。

「権之助坂(ごんのすけざか)」と呼ばれる飲食店などが立ち並ぶ賑やかな坂道をひたすら下っていきます。坂を下りきって目黒川を渡ると、大きな交差点が見えてきます。その交差点の角に大鳥神社が鎮座しています。

坂道を下るルートなので、行きは楽に感じられるかもしれません。駅からの道のりも分かりやすく、散歩気分で歩ける距離なのが嬉しいですね。

神社を応援する大鳥神社を支える会

大鳥神社では、神社の護持運営を支援するための「大鳥神社を支える会(大鳥神社奉賛会)」という組織があります。この会は、約1200年の歴史を持つ大鳥神社を永く未来にわたって護っていくことを目的としています。

会の目的に賛同する方であれば、どなたでも入会することが可能です。地域住民だけでなく、大鳥神社に崇敬の念を持つ全国の方々からの支援を広くお願いしています。

入会の手続き

入会は非常に簡単です。

- 社務所または授与所に用意されている申込書に必要事項を記入します。

- 協賛金(年額)を添えて提出します。

協賛金は、1口3,000円からとなっています。自分たちの愛する神社を自分たちの手で支えていくという、とても意義のある活動です。

会員としての規約

会にはいくつかの規約があり、例えば神社の名誉を傷つける行為や、会の名義を不当に利用する行為などがあった場合には、除名されることもあります。これは、会が健全に運営されるための大切なルールです。

由緒ある神社を次世代に繋いでいくための一員として、このような形で支援に参加してみるのも素晴らしいことではないでしょうか。

近くのおすすめ観光スポット

東京に来たら定番の観光スポットと言えば『東京スカイツリー』。ショッピングはもちろん、食べ歩きやお土産、展望台からの眺めなど魅力が盛りだくさん。詳しくは下記ページにまとめているので、参考にされてください。

これで完璧!大鳥神社のご利益まとめ

この記事では、目黒区最古の神社である大鳥神社のご利益や歴史、見どころからアクセス方法まで詳しく解説しました。最後に、参拝前に押さえておきたい重要なポイントをまとめます。

- 大鳥神社は目黒区で最も古い歴史を持つ神社

- 主祭神は開運招福の神様である日本武尊

- 日本武尊と弟橘姫命の夫婦神が祀られ縁結びのご利益も期待できる

- 日本武尊の逸話から眼病平癒のご利益でも知られる

- 「おおとり」が「大取」に通じることから商売繁盛のご利益が有名

- 毎年11月の酉の日には多くの人で賑わう「酉の市」が開催される

- 酉の市では福をかき集める縁起物の熊手が授与される

- 境内にそびえるご神木の大銀杏は強力なパワースポット

- 目黒稲荷神社や櫛塚など境内には他にも見どころが多い

- 最寄り駅は各線「目黒駅」で徒歩約7分とアクセス良好

- お祓いを受ける方用の駐車場もあるが正月などは利用不可

- 七五三や結婚式のご祈祷も執り行っている

- 許可のない出張カメラマンによる撮影は禁止されている

- 参拝マナーを守り神様への敬意を忘れないことが大切

- 「大鳥神社を支える会」を通じて神社を支援することもできる

大鳥神社の情報

| 公式サイト | 大鳥神社 |

| 住所 | 〒153-0064 東京都目黒区下目黒3丁目1−2 |

| 営業時間 | 6時00分~18時00分 |

| 料金 | ー |

| 電話番号 | 03-3494-0543 |

| 定休日はありますか? | 無休 |